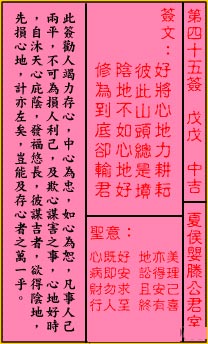

关帝灵签 第四十五签 戊戊 中吉

诗曰

好将心地力耕耘,彼此山头总是坟;

阴地不如心地好,修为到底却输君。

【关帝灵签现代白话文解签】

解曰

不可妄求,但依本分,方得天之保佑。

问地利,不宜迁改。

问行人,必至。

问疾病,则安。

问财利,目前无,且宜守旧。

问诉讼,必凶,宜和息。

凡事只宜修积善心,庶免灾祸。

断曰

运势:不是上运,此时守之,研磨将来,方能转昌。

家庭:善人善心,可过知心,贵人扶之,凡事皆成。

财利:善求勿狡,骗人一次,信用全去,不可不慎。

事业:目下互约,财气则通,生意日隆,笑逐眼开。

升迁:平安养性,积善得之,请神佑之,必有好报。

姻缘:辰相佳好,天作之合,配合得宜,百年偕老。

考试:恨铁未钢,愿训勉之,终能偿愿,再接再厉。

健康:虽是小恙,必择良医,走错门路,后果堪虞。

远行:目下不可,俟时运届,出行才可,平安为重。

诉讼:所幸讼理,稳扎稳打,最好和解,否则两伤。

失物:失之不意,勿尔闻讯,喜出望外,谢天谢地。

【关帝灵签传统版解签】

圣意

心既好、地亦美、病即安、讼得理、财勿求、且守己、行人至、终有喜。

解曰

此签劝人竭力存心。中心为忠。如心为恕。凡事人己两平。不可为损人利己。及欺心谋吉之事。心地好时。自沐天心庇荫。发福悠长。彼谋吉者。欲得阴地。先损心地。计亦左矣。岂能及存心者之万一乎。

释义

心地。心中隐曲之处。力耕耘。如力田者之用意栽培也。山头之坟。彼此皆系祖宗。不可侵害谋占。阴地犹是地理。心地乃是天理。天理作主。地理随之转移。阴地不如心之地。彰彰明矣。修为。指耕耘心地者言。却输君。言不知存心者。未可同日而语也。善恶分途。吉凶自判。占者审之。

解签

有人为了求得好运,总是在阴宅上处心积虑,希望求得一块福地,能够旺子孙、旺家业,但却忘了修好心田,如果只是一昧地找好阴地,但心地却有损人利己之念,最后阴地还是会输给心之地的。此签是要人从心做起,只要心中有善念,不蓄意为恶,就像是一块良田,在心中滋长,为人们带来最大的善报。

东坡解

好修心地、莫用他求、但依本分、可获天麻。勿与人竞、福力自优、子孙之庆、皆善之由。

碧仙注

人已营谋用意同、好将心地问天公、若还亏却分毫理、万事教君吉又凶。

【占验】

一生原籍江右,在南京应考,府、县俱取。人知而攻之,不得进院。占此,遂往原籍,竟首取。系二句、三句之验。

(清)道光戊戍(1838年),先严秋岚公,将应院试,占此时,杜给谏胞弟亦在庙求此签。榜发,先严与杜之弟皆入邑庠。应“彼此”、“总是”四字也。后先严中式,而杜以庠生终,并尾句亦应。——王钱(“竹”字头)谨识。

【故事】

高祖遇丁公

丁公为楚•项籍将,逐窘汉高祖于彭城西。兵短接,高祖急顾曰:“两贤岂相厄哉!”丁公乃还。及高祖即位,来谒。帝曰:“丁公为臣不忠,使项王失天下者也。”遂斩之。曰:“使后为人臣无傚丁公也。”

丁公告高祖

《喻世明言•第三十一卷》载:阎王殿上,丁公诉曰:“某在战场围汉皇,皇许平分天下,故放。皇称帝后,反遭杀害。”汉皇以丁公背项羽故诛之。丁公辩曰:“纪信替皇死,却不封赠;项伯不忠,反赐封侯;雍齿为项将,后封什方侯。”汉皇无言以对。

注释

(huáng)如簧语:形容女子的声音美妙动听,有如音乐。

鉴赏

“天生百种愁”,词一开头,就将胸中万斛愁情,喷薄而出,这也是和花间委婉含蓄的抒情风格所不同的。愁本胸中,怎么会挂斜阳树呢?这句看似无理的话,实际上表达的是一种趋近极致的感情,亦有所本。境界相对静止,没有强烈的动词,写的是所思之人远山外,词人举目远望,唯见斜阳照处,烟雾迷茫,绿树青山,好似披挂着满树愁绪。词人触景生情,于是就产生这种形似无理、实却情深的语言。

“绿叶”二句承上语意,描写词人所见景物:树上绿叶,树下芳草,还有那飞舞其间的啼莺,都是当时的景致。由于词发端情绪激越,至此则略一顿挫,节奏上趋于舒缓和平稳。就词意而言,说的是先以愁人之眼观树,遂觉满树愁情,而今冷静观察,才知树自为树,人自为人。“自得春”三字,下得极妙。绿树芳草,欣欣向荣;黄莺当春,自鸣得意,与人邈不相涉,唯达其理者体其情也。这里虽宕开一笔,但却使词有了更深的意味。

下片开始具体写所愁的内容:“不见凌波步,空忆如簧语。”从这两句看,主人公怀念的是一位绝色佳人。此词,由于笔墨有限,不能对佳人之美作细致的描绘,往往只是拣最传神的地方点染几笔;这位佳人轻盈的步履、美妙的声音,一直萦回主人翁的胸臆。因被重重叠叠的山峦所遮断,佳人亿而不见,便产生难以排解的愁怨。这两句既与起首二句相映射,也逗引起结尾二句,为实写。

结尾两句“柳外重重叠叠山,遮不断、愁来路”是用借喻手法来写愁。徐俯这里是说,愁自外面向主体袭来,要借客体的力量把它挡住。他用山来构成重重叠叠的屏障,企图阻挡忧愁的侵袭;然而仍然阻挡不住,则愁之深重,更加可想而知了。愁的来路为何和山有关,盖因所思之人斜阳外、山那边,这里是照应开头。起首以树比愁,结尾以山遮愁,前后照应,浑然一体。这个借喻新奇工巧,历来为人所称道。

发表评论 取消回复