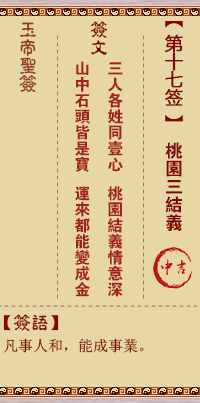

玉帝灵签第十七签 玉帝灵签解签17

乙庚→笑阴圣→桃园结义▼中吉▼

诗文

三人各姓同一心,桃园结义情意深;山中石头皆是宝,运来都能变成金。

玉帝灵签第17签吉凶解签

◆凡事人和,能成事业。

卦曰

翼风万里,志在云霄,风云忽起,异姓同骄。

解曰

志同道合能成事,开花逢春喜气扬,步步相宜,宅旺家兴。

断曰

讼凶病吉,行人至,财平婚好,宜祈福,事应月底大吉。

清凉月解

爱宝将流走,双手紧紧扳,以德而支应,以度此当前。

双双分在即,此事当可圆,多些真情爱,再施宽容意。

玉帝灵签第17签图和典故

签诗故事

桃园三结义

东汉末年,宦官专权,国家政事一团遭,本来老百姓就已经怨声载道,碰巧这几年来又处处闹饥荒,一时之间,土匪强盗四起,其中最为猖狂的就是黄巾贼。

贼首张角,原本是个落第秀才,鬱鬱不得志,四处游荡。有一天路过荒山,巧遇南华老仙,传授他一套“太平要术”,叮咛他要救人济世,不料张角却背其道而行,在河北家乡地方呼朋结党,抢劫放火,公然抗拒官兵。凡是入伙者都头缠黄巾做为标志,张角自称“天公将军”。黄巾贼愈来愈嚣张,涿县官府只好公告召募民兵加强防御。

皇室宗亲刘备,看了公告不住长吁短叹。忽然听得背后喝道:“男子汉大丈夫,不想为国家出力,儘管叹气有啥用?”声如洪钟。刘备猛回头,但看那人,身体壮硕,眼如铜铃,问了姓名,这才知道是市场裡卖猪肉的张飞。

“我叫刘备,是高祖皇帝的后裔,社会已经乱成这个样子,我何尝不想为国家尽一点力量?”接著又说:“怎奈孤掌难鸣,心有馀、力不足啊!”。刘备两耳垂过肩膀、双手过膝、额宽鼻高。张飞看他一脸富贵相,又是同志,非常高兴,当场表示愿意出钱出力,召募有志之士共襄盛举。二人就近找家小馆子,谈论将来大计划。

正谈得入港,邻座来了一位红面大汉,长鬚飘逸,催促著店小二上菜,说是要赶时间进城投军。刘备看他威仪不俗,也是要去从军的同志,请他一起入座。

“这位兄长,从哪裡来?”张飞眉开眼笑的问他。

红面大汉自称姓关名羽,字云长。

“要当兵何必跑到这裡来?”张飞觉得奇怪。

“唉!不瞒二位,我已经在外头流浪了好几年了,最近听说涿县正在招募士兵,这才来应徵。”关云长抚捻著美髯,叹口气,说出一段往事。

关云长家住山西蒲州。州官臧一贵眼看盗贼四起天下大乱,身为朝廷命官,不但不想为国家效力,反而想趁机会竖旗造反自立称王。于是派人请来了关云长,当面挂印,封他做元帅,同时还将自己佩带的长剑交给关云长,当著众人面前趾高气扬地宣布:“从今以后,凡是不服从指挥、违抗军令者,一律格杀勿论。”

关云长接过长剑,正气凛然大声说道:“大家听著!妄自尊大,不忠不义、心怀不轨,不服从朝廷命令者,这把剑一定不会饶他。”话刚说完,寒光过处,臧一贵的脑袋已经被关云长砍落在地上,公堂裡大小官吏都吓呆了。

关云长杀死了臧一贵,家乡已经待不下去,这才流落江湖。张飞为人豪爽讲义气,喜欢结交天下英雄豪杰,听得义愤填膺,刘备也不住点头称讚他的志节。

三人谈得很投缘,大有相见恨晚之概。张飞提议大家结拜为兄弟,刘备、关羽,都欣然讚成。

春明景和,张飞屋后桃园裡桃花盛开,三人祭告天地义结金兰,誓言同心协力,救国救民。虽然不同年同月同日生,但求同年同月同日死。依照年龄顺序,刘备称大哥,老二是关羽,张飞殿后当老么。于是开始招兵买马,准备器械,刘备打造了双股剑,关羽特製一把重达八十斤的青龙偃月刀,张飞也设计了一丈八尺来长的点钢矛。

不久,黄巾贼骚扰涿县,刘备、关羽和张飞,号召壮勇乡亲共同保卫家园,一举斩杀带头的贼首,从此崭露头角,刘、关、张、三兄弟名留青史。

注释

(huáng)如簧语:形容女子的声音美妙动听,有如音乐。

鉴赏

“天生百种愁”,词一开头,就将胸中万斛愁情,喷薄而出,这也是和花间委婉含蓄的抒情风格所不同的。愁本胸中,怎么会挂斜阳树呢?这句看似无理的话,实际上表达的是一种趋近极致的感情,亦有所本。境界相对静止,没有强烈的动词,写的是所思之人远山外,词人举目远望,唯见斜阳照处,烟雾迷茫,绿树青山,好似披挂着满树愁绪。词人触景生情,于是就产生这种形似无理、实却情深的语言。

“绿叶”二句承上语意,描写词人所见景物:树上绿叶,树下芳草,还有那飞舞其间的啼莺,都是当时的景致。由于词发端情绪激越,至此则略一顿挫,节奏上趋于舒缓和平稳。就词意而言,说的是先以愁人之眼观树,遂觉满树愁情,而今冷静观察,才知树自为树,人自为人。“自得春”三字,下得极妙。绿树芳草,欣欣向荣;黄莺当春,自鸣得意,与人邈不相涉,唯达其理者体其情也。这里虽宕开一笔,但却使词有了更深的意味。

下片开始具体写所愁的内容:“不见凌波步,空忆如簧语。”从这两句看,主人公怀念的是一位绝色佳人。此词,由于笔墨有限,不能对佳人之美作细致的描绘,往往只是拣最传神的地方点染几笔;这位佳人轻盈的步履、美妙的声音,一直萦回主人翁的胸臆。因被重重叠叠的山峦所遮断,佳人亿而不见,便产生难以排解的愁怨。这两句既与起首二句相映射,也逗引起结尾二句,为实写。

结尾两句“柳外重重叠叠山,遮不断、愁来路”是用借喻手法来写愁。徐俯这里是说,愁自外面向主体袭来,要借客体的力量把它挡住。他用山来构成重重叠叠的屏障,企图阻挡忧愁的侵袭;然而仍然阻挡不住,则愁之深重,更加可想而知了。愁的来路为何和山有关,盖因所思之人斜阳外、山那边,这里是照应开头。起首以树比愁,结尾以山遮愁,前后照应,浑然一体。这个借喻新奇工巧,历来为人所称道。

发表评论 取消回复